[파이낸셜데일리 강철규] 국민 전체 소비가 노동으로 번 돈을 앞지르며 생긴 '경제적 구멍'인 생애주기적자가 사상 처음으로 200조원을 돌파한 것으로 나타났다.

노동 소득이 물가 오름세 등으로 확대되는 소비 규모를 따라가지 못한 데 따른 결과로 해석된다.

특히 노동연령층의 흑자가 축소되고 유년층·노년층의 적자가 커지면서, 세대 간 이전 구조 속에서 청년·중년 세대의 짐이 더욱 커졌다는 해석도 나온다

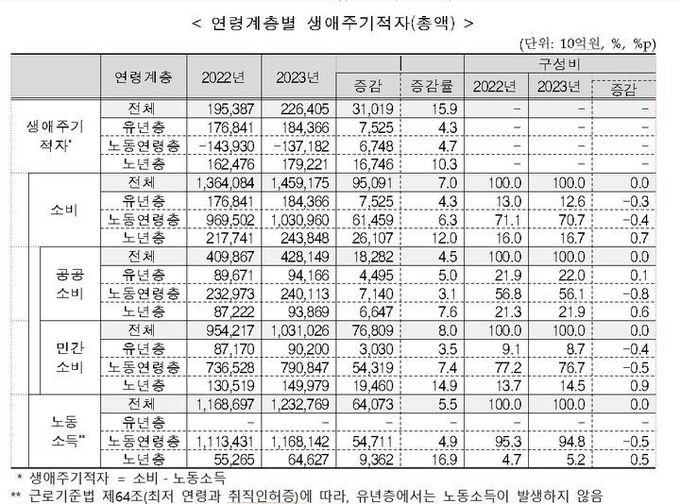

25일 통계청이 발표한 '2023년 국민이전계정'에 따르면, 국민 전체 '생애주기적자' 총액은 1년 전보다 15.9%(31조원) 늘어난 226조4000억원으로 집계됐다.

생애주기적자는 한 개인의 소비에서 노동소득을 뺀 개념으로, 소비 총액 1459조2000억원에서 노동소득 1232조8000억원을 차감해 산출됐다.

특히 생애주기적자가 200조원을 넘어선 것은 2010년 통계 집계 시작 이래 이번이 처음이다.

노동소득이 전년 대비 5.5% 증가했음에도 소비가 7.0% 늘어나면서 적자 규모가 커졌다. 특히 민간소비가 8.0% 늘어나며 전체 확대를 이끌었다.

통계청 관계자는 "노동소득도 늘었지만 소비 증가폭이 더 컸다"며 "물가 상승 영향과 함께 민간 소비가 중심이 돼 적자가 불어난 측면이 있다"고 설명했다.

연령별로 보면 유년층(0~14세) 적자는 184조4000억원, 노년층(65세 이상) 적자는 179조2000억원으로 전년보다 각각 4.3%, 10.3% 확대됐다.

반면 노동연령층(15~64세)은 137조2000억원의 흑자를 기록했지만, 흑자 규모는 전년보다 4.7% 줄었다.

통계청 관계자는 "유년층과 노년층의 적자가 늘고 노동연령층의 흑자가 줄면서 전체 생애주기적자가 확대됐다"며 "노동연령층이 벌어들인 소득으로 세금·연금·교육비 등을 이전해도 부족해, 자산소득이나 대출 등 다른 수단을 동원해야 하는 구조가 심화됐다"고 진단했다.

노동연령층에서 유년층과 노년층으로 이전(상응하는 대가 없이 거래)된 금액은 320조7000억원에 달해 처음으로 300조원을 넘어섰다. 유년층과 노년층으로 각각 184조5000억원, 131조1000억원 이전됐다.

그러나 노동연령층의 흑자가 줄면서 이전 여력은 약화됐다. 민간 차원에선 가구 내 용돈·부양, 공공부문에선 교육·보건 지출이 대표적 사례다.

유년층은 노동소득이 없기 때문에 부모의 이전소득이나 공공지원이 필수적이고, 노년층도 의료비와 생활비를 충당하기 위해 이전에 의존한다는 것이 통계청의 설명이다. 그만큼 노동연령층의 부담이 커졌다는 뜻으로 풀이된다.

통계청 관계자는 "노동 연령층이 유년층과 노년층을 부양하기 위해 자산·자본을 통해 벌어들인 금액을 끌어다 써야 하고, 그것도 부족하면 대출을 받았다는 의미로 분석된다"며 "노동 소득이 소비를 다 충족하고 이전시킬 만큼 충분하지 못했다는 뜻"이라고 부연했다.

전체 노동연령층은 총 199조4000억원의 세금을 냈고, 이는 유년층(92조4000억원)과 노년층(106조9000억원)으로 재분배됐다.

노동연령층은 모든 부문에서 순유출되고, 공공연금이전(38조5000억원)으로의 순유출 증가가 4조6000억원으로 가장 컸다.

유년층은 공공교육·보건·기타이전에서 순유입됐고, 공공교육이전(60조6000억원)으로의 순유입 증가가 4조원으로 가장 컸다. 노년층은 공공교육에서 순유출(9조9000억원)되고, 공공보건·연금 등 다른 부문에서는 순유입이 발생했다.

상속·증여 등 민간이전도 노동연령층에서 가구내이전(109조4000억원)과 가구간이전(12조원)을 통해 유년층(92조1000억원)과 노년층(24조2000억원)으로 순유출됐다.

이는 경제활동 세대가 자녀 교육비와 생활비, 고령층 의료비와 생계비를 뒷받침하기 위해 민간 차원의 지원까지 늘리고 있다는 뜻이다.

다시 말해 공적 이전만으로는 감당되지 않는 부담이 가계로 전가되면서, 노동연령층의 부양 압박이 그만큼 커지고 있음을 보여준다.

1인당 민간이전도 0세부터 28세까지는 순유입, 29세부터 63세까지는 순유출됐다. 이후 64세부터는 다시 순유입됐다.

자산소득과 저축의 차이를 나타내는 자산재배분은 유년층에서 1500억원 순유출됐고, 노동연령층(183조5000억원)과 노년층(48조1000억원)에서는 순유입이 발생해 총 231조5000억원의 자산재배분 순유입이 발생했다.

우리 국민의 1인당 생애주기를 보면 태어나 27세까지는 적자 인생을 살다가 28세부터 소비보다 노동소득이 많아지는 흑자 인생으로 전환됐다.

흑자 인생은 60세까지 이어지다 61세부터는 다시 소비가 소득보다 늘면서 적자로 전환했으며, 나이가 들수록 적자 규모는 증가했다.

1인당 소비는 16세에서 4418만원으로 가장 많았고, 1인당 노동소득은 45세에 4433만원으로 최대를 기록했다.

한편 국민이전계정 통계는 국민 전체의 연령별 노동 소득과 소비, 공적 이전과 사적 이전 등 경제적 자원 흐름을 파악할 수 있는 지표다. 특히 경제적 생애주기는 노동소득이 소비를 충족하는지를 보여준다.