어릴 때부터 산수화를 즐겨 그린 고희동(1886~1965)은 한성법어학교에 다니면서 프랑스어 교사이자 도예가인 레미옹이 초상화를 스케치하는 것을 보고 서양 그림에 관심을 갖게 된다. 학교를 졸업한 뒤 궁중에 들어가서는 프랑스어 번역과 통역 일을 하는 관리가 된다. 그러나 을사늑약 체결로 조선이 외교권을 상실하자 빈껍데기나 다름없는 나라의 관리 생활에 회의를 느끼고 나라 잃은 슬픔을 그림으로 해결하려 한다.

김란기 문화유산연대 대표가 ‘우리나라 최초의 서양화가 춘곡 고희동’를 펴냈다.

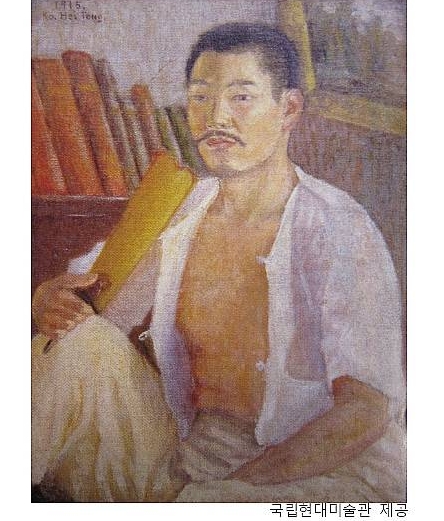

당시 조선의 서화는 중국 그림의 모방에 불과하다고 생각한 고희동은 24세 되던 1909년 새로운 그림인 서양화를 배우러 일본으로 간다. 서양화니 유화니 하는 이름만 알 뿐 채색이 무엇인지, 어떻게 그리는 것인지도 알지 못한 상태에서 서양화를 배워 보겠다는 생각만으로 동경미술학교를 찾아간다. 1911년 한 해 동안 휴학하고 1915년에 5년 정규과정을 모두 마치고 귀국한다.

1915년 매일신보는 고희동이 동경미술학교를 졸업했다는 뉴스를 사회면 머리기사로 전하면서 ‘서양화가의 효시’라고 강조했다. 또 그의 서양화 작품인 ‘자매’ 사진도 크게 싣고 “조선에서 처음 나는 서양화가의 그림”이라고 대대적으로 보도했다. 그러나 당시 서양화를 그리는 게 얼마나 힘든 일이었는지, 대중들의 서양화에 대한 인식은 어떠했는지는 그의 회고를 통해 짐작할 수 있다.

“6년만에 졸업하고 본국으로 돌아왔다. 전 사회가 그림을 모르는 세상인데 양화를 더군다나 알 까닭도 없고 유채(油彩)를 보면 닭의 똥이라는 둥, 냄새가 고약하다는 둥, 나체화를 보면 창피하다는 둥, 춘화도를 연구하고 왔느냐는 둥 가지각색의 말을 들어가며 세월 보내던 생각을 하면 나 한 사람만이 외로운 고생을 하였다는 것보다 그 당시에 그렇게들 신시대의 신지식과 신사조에 캄캄들하였던가 하는 생각이 나고….”

서양화에 대한 사회의 냉담을 이기지 못한 고희동은 1920년대에 서양화의 구심점 역할을 포기하고 전통적인 한국화로 방향을 바꾼다. 그렇지만 외형만 한국화일 뿐 그 내면의 형식은 양화 기법이었다.

고희동의 작품 중 현재 남아 있는 유화는 세 점의 자화상뿐이다. 그중에서 ‘정자관을 쓴 자화상’은 도쿄예술대학 미술관, 나머지 두 점은 과천의 국립현대미술관에 소장돼 있다. 국립현대미술관 자화상은 국내에 현존하는 가장 오래된 유화다.

고희동은 1918년에 근대적인 미술 단체인 서화협회를 결성하고 조직과 운영에서 큰 활약을 했다. 서화협회 결성은 일제의 식민통치에 대항하기 위한 측면이 있었다. 당시 우리나라는 일본에 강제 병합된 지 8년이 지나 일제의 강권 통치가 극에 달하고 있었다. 이미 일본인 서양화 화가들이 조선에 들어와 자리를 잡았으며 그들은 조선미술가협회를 만들어 조선 반도의 화단을 그들 구미에 맞게 이끌어갈 태세였다.

서화협회는 ‘서화협회보’를 발간했고 서화협회전(협전)도 열었다. 고희동은 서화협회를 1936년 해산될 때까지 꾸려가면서 민족진영 미술인의 단합에 힘썼다. 그 와중에 중동·휘문·보성 등 학교에서 서양화를 가르쳐 제자를 길러내기도 했다. 훗날 정물화와 풍경화로 이름을 날린 도상봉 화백과 소설 ‘날개’를 쓴 이상에게 미술을 지도했다.

광복이 되자 고희동은 조선미술건설본부의 중앙위원장으로서 친일 작가들을 화단에서 배제하는 중심인물로 떠올랐다. 1946년 조선미술건설본부가 해체되면서 발족한 조선미술협회에서 회장을 맡아 대한민국 임시정부의 맥을 잇는 비상국민회의를 지지한다.

그 이듬해 창립된 대한민국미술전람회(국전)의 운영에서도 중추적 역할을 했다. 1953년 대한미술협회 회장으로 뽑혀 사실상 국전을 주도했다. 국전 심사위원장을 초대부터 제8회까지 여섯 차례 연임할 정도로 큰 역할을 했으며 초대 예술원장도 지냈다.

4·19 혁명으로 장면 정권이 들어서자 신민당에 입당한 뒤 참의원에 당선돼 5·16 전까지 정치 활동을 하다가 1965년 10월22일 타계했다.