내 작업은 '단조로움과 무의미의 연속'이다.

내 작업은 '단조로움과 무의미의 연속'이다.1970년대부터 '평면조건'에 천착해온 최명영(74·홍익대 서양화과 명예교수)화백이 30여 년만에 개인전을 연다.

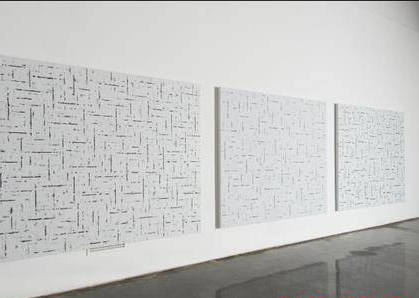

오는 12일부터 서울 성수동 더페이지갤러리에서 '평면조건-몸을 드리다'를 타이틀로 지난 40여 년간 '평면'이라는 공간적 실체를 탐구해 온 작품을 한데 모아 전시한다.

작가는 1962년 창설된 '오리진 협회'(논리 정연한 기하학적 형태와 구조의 조형언어를 추구하는 미술단체)의 일원으로서 구체적 형태의 재현에 얽매이지 않고 기하학적 패턴을 추구하는 작품들을 선보여왔다.

작품은 평면화, 중심 부재, 행위의 반복성, 백색 혹은 흑색조의 단색조 등이 특징이다.

최 화백이 '평면'에 꽂힌 것은 학창시절 정상화 선생과 만나면서다. ('하얀 그림'으로 유명한 정 화백은 현재 단색화의 선두주자다)

대학교 2학년 때였다. 캔버스위에 정물 유화를 그리다가 순간, 회의가 들었다. "내가 이걸 왜 그리지?. 사과를 아무리 잘 그려도 이것이 사과일 수는 없다. 이 그림이 갖는 의미는 무얼일까?"

한 달 동안 그림을 못 그렸다. 그러다 정상화 선생과의 만남 이후 "묘사하지 않고도 그릴 수 있구나"라고 깨달았다. 자신이 품고 있던 모든 것들을 발산해 낼 수 있는 매개체가 오직 예술임을 확신했다.

회화가 구체적 형태의 재현에 얽매이지 않아야한다는 생각은 실험적인 작품으로 나타났다. 기하학적이고 논리정연한 작품을 선보여 1968년 제 5회 한국미술대상전에서 수상하며 주목받았다.

그래서인지 최화백의 작품은 단색화와 궤를 같이한다. 캔버스 위에 검정색, 흰색, 파란색, 황색 등의 단색을 올려 놓은 후 송곳이나, 롤러, 브러쉬 등을 사용하여 또 다른 평면의 조건들을 만들어낸다. 수직과 수평으로 가득찬 화면, 수행같은 반복의 행위는 시간과의 싸움이자 성찰의 시간이기도 하다.

그렇게 나온 화면은 아무것도 없이 비어있는 모습이다. "애당초 어떠한 무엇도 담지 않고 평면 자체로 그 실체만 나타내고자 했다"는 게 작가의 의도다. "나에게 있어서 '평면조건'은 한 마디로 회화로서의 숙명적인 평면을 그 궁극적인 상태에서 어떻게 회화화 할 것인가 하는데 있다."

최 화백은 "단색조로 지칭되는 백색 혹은 흑색조의 이 중성적인 백색조는 적어도 나에게 있어서는 색채 자체가 스스로 자신에게로 수렴됨을 의미한다"고 설명했다.

물질적 시각의 틀을 넘어 작가의 정신구역을 통과한 작품은 보기에 쉽지않다. 형상도 없어 전시장이나 벽에 걸리면 벽지같기도 해 눈길을 끌지 못한다. 하지만 찬찬히 바라보면 그림에 스며든다. 여백의 고요한 울림이 전해진다. 단색화가 국내외에서 뜨는 이유다. 전시는 9월 20일까지. (02)3447-0049