올들어 소비자물가 상승률이 0%대에 머물며 저물가가 지속되고 있지만 정작 우리가 직접 느끼는 물가 수준은 높아 상당한 차이를 보이고 있다.

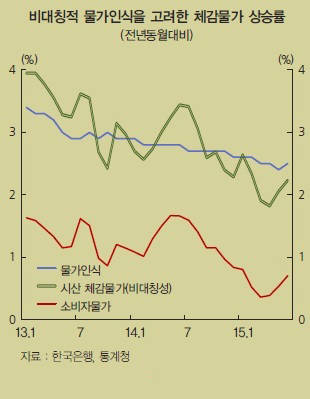

30일 한국은행이 발표한 인플레이션 보고서에서 '체감물가와 공식물가 상승률간 괴리요인 분석'에 따르면 지난 6월 기준 일반인의 물가인식은 2.5%로 실제 소비자물가 상승률 0.7%보다 1.8%p 높은 것으로 나타났다. 양 지표는 2013년부터 평균 1.7%p의 격차를 보여왔다.

이렇듯 공식 지표로 나타나는 물가 상승 수준보다 체감 물가가 훨씬 높은 이유는 무엇일까.

이는 개인이 물가를 인식할 때 가격 상승 품목에는 민감한 반면 가격 하락 품목에는 둔감해지기 때문이라고 한은은 분석했다.

한은은 "소비자물가지수는 품목별 가격변동을 상승이나 하락에 관계없이 동일하게 반영하고 있지만 개인은 가격 하락 품목에는 둔감하지만 가격 상승 품목에는 민감하게 반응하는 비대칭적 성향을 보인다"고 설명했다.

독일 통계청의 품목별 가격 상승·하락에 따라 가중치를 달리한 '체감물가지수' 산정 방식을 대입해 우리나라의 체감물가지수를 분석한 결과 2013년 이후 물가인식과 체감물가상승률관 평균 격차는 0.1%p로 줄어드는 것으로 조사됐다.

개별 가구의 소비패턴의 차이에 따라서도 공식물가와 체감물가 사이에 괴리가 발생할 수 있는 것으로 조사됐다.

예를 들면 담뱃값 인상으로 실제 소비자물가 상승률은 0.6%p 올라갔지만 각 가구별 흡연 여부와 흡연량에 따라 물가 인식은 달라질 수 있다는 분석이다. 또 전국 16개 시도별로 작성하는 지역별 소비자물가 상승률 추이가 각각 다른 것도 지역별 소비패턴이 다르기 때문에 나타나는 현상이라고 한은은 설명했다.

다만 품목별 구입 빈도에 따라 공식 물가와 체감 물가가 차이를 보이는 것은 아닌 것으로 분석됐다.

현재 통계청에서는 공식물가와 체감물가간 차이에 대해 품목별 구입빈도를 감안해 자주 구입하는 품목과 기본 생필품 등을 대상으로 한 '생활물가지수'와 채소·과실·생선등을 대상으로 한 '신선식품지수'를 공표하고 있다.

하지만 생활물가지수와 신선식품지수 모두 일반인의 물가인식에 비해 낮은 상승률을 보이는 것으로 나타났다.

한은은 "개인이 생활용품이나 음식료품 등 구입 빈도가 잦은 품목의 가격 변동에 예민하게 반응한다는 점 만으로 체감물가와 공식물가 상승률에 차이가 나는 것을 설명할 수 없다"고 말했다.